Descrizione opera

- Tempera su tavola fondo oro

- cm 150 x 200

- Chiesa parrocchiale di Greve in Chianti - Firenze

- Restauro 2023

- Direzione del restauro: Maria Maugeri e Anna Floridia SABAP Firenze

Pubblicazione

Uno sguardo sul Maestro della Madonna Straus a margine del restauro del Polittico di Citille.

A cura di Alice Chiostrini e Maria Maugeri, con la collaborazione di Nicoletta Matteuzzi. Firenze 2023

Confronti prima/dopo il restauro

Prima del restauro / Durante la pulitura

Durante la pulitura / Dopo il restauro

Galleria immagini

Video

Da polittico a tavola unica

Porta la data del 9 giugno 1889 la relazione descrittiva della pala d'altare a firma di Guido Carocci, seguita ad un suo sopralluogo nella chiesa parrocchiale di San Donato a Citille: «E' un'antica ancona già divisa in cinque spartiti ed oggi riunita in un sol quadro […] è posta sull'altar maggiore e ritengo essere stata quella la sua antica sede non potendo supporre che un'ancona di grandi proporzioni fosse collocata ad un altro altare. Codesta ancona dovette esser ricca assai di quei soliti adornamenti caratteristici in legno dorato ma dipoi sia perché questa parte si trovasse in cattive condizioni, sia perché i cambiati gusti del tempo preferissero altra forma di decorazioni, i cinque spartiti furono riuniti togliendo le colonnine e le lesene che li dividevano e le parti superiori riunendo tutto in un quadro. I vani che rimasero fra le varie cuspidi furono riempiti con ornati goffamente dipinti su tela […] la tavola per quanto deturpata a causa della mancanza delle parti decorative e per l'aggiunta di barocchi ornamenti è in buone condizioni».1 Questi “ornati” potrebbero essere identificati con le decorazioni settecentesche superstiti e frammentarie, ritrovate al di sotto dell'attuale maschera in legno, dipinte direttamente sul legno di supporto degli scomparti che – prestando fede alla testimonianza del Carocci - proseguivano su una tela che tamponava lo spazio esistente tra gli scomparti per quadrarli in un'unica ancona.

A mio avviso risale a questo intervento di fine Settecento o primissimo Ottocento la drastica pulitura del polittico che, essendo stata eseguita con i materiali di allora, probabilmente sostanze fortemente alcaline come la soda, ha danneggiato gravemente la pittura, forse asportando anche le dorature delle aureole della Madonna e dei santi in primo piano e con esse il decoro delle bulinature che le contraddistingueva, di cui è rimasta solo una flebile traccia sia delle rose che ornavano il nimbo della Madonna sia dei gigli di San Luigi di Francia. La testimonianza sopracitata in cui Carocci scrive che «i vani che rimasero fra le varie cuspidi furono riempite con ornati goffamente dipinti su tela», lascia spazio all'ipotesi che il vuoto tra le cuspidi fu colmato da innesti lignei in un restauro non documentato forse di primo Novecento ma certamente prima del 1951, anno a cui risale l'intervento curato dal Gabinetto restauri delle Gallerie fiorentine, di cui resta menzione nella scheda ministeriale della Chiesa di Citille1 e nella sintetica descrizione scritta da Umberto Baldini (1952), in cui definisce quel restauro come occasione per ricondurre il dipinto «allo schema primitivo di pentittico» e per rimuovere «gli innesti di nuove parti lignee che pareggiavano le cuspidi», coprendo con una maschera in pioppo le aree che originariamente accoglievano le cornici dorate con l'intento di simulare la foggia originaria.

Brevi note sulla tecnica pittorica

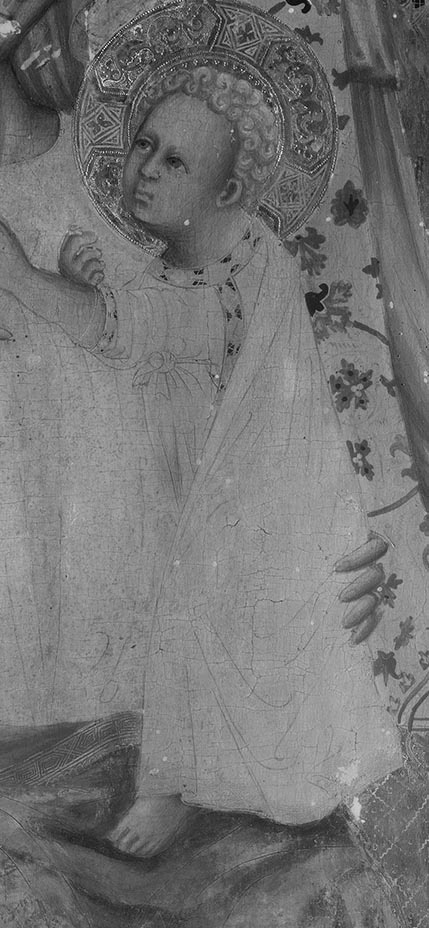

Nell'esecuzione della pittura del polittico di Citille, il Maestro della Madonna Straus ha seguito la pratica ben collaudata nelle botteghe artistiche del suo tempo, codificata da Cennino Cennini nel suo Libro dell'Arte 1. Sul solco della tradizione le tavole sono state impannate, ingessate ed incise per delimitare i campi da dorare e, come traspare dall'osservazione ravvicinata attraverso una leggera luce radente, per tracciare il profilo delle vesti, dei piedi, delle mani, la forma dei pastorali e degli altri attributi distintivi delle singole figure. Maggiori dettagli sono emersi dall'indagine riflettografica, che ha evidenziato come sommarie incisioni guida, tracciate sulla preparazione a gesso-colla, si articolano in tratti grafici “raffermati” in punta di pennello. (foto 1)

Gettata la foglia d'oro nei campi delimitati, l'artista ha proseguito con la pittura dei “vestimenti” per poi “colorire” i visi, le mani, i piedi e tutti gli incarnati. Su una imprimitura di verdeterra sono quindi stese delle velature dal colore più scuro al più chiaro, senza coprire interamente la stesura sottostante per ottenere un effetto di trasparenze e costruire morbide sfumature per finire con il “rilevare” le massime luci con tocchi di biacca. (foto 2 e 3)

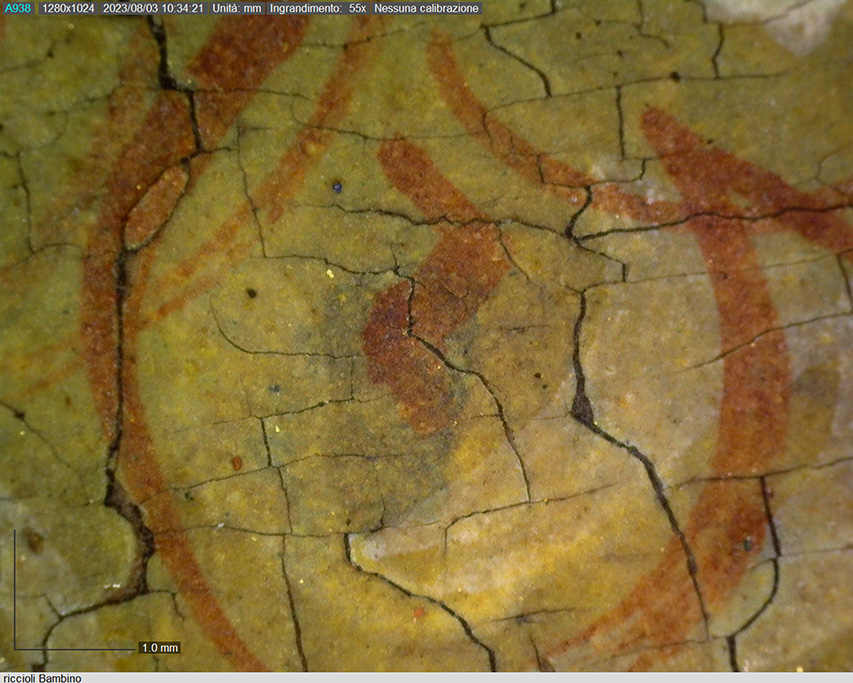

«Poi togli un poca di sinopia scura, con un miccino di nero, e profila ogni stremità di naso, d'occhi, di ciglia, di capellature, di mani, di pié e generalmente di ogni cosa […] sempre con la detta tempera di rossume d'uovo». Queste sono le indicazioni di Cennino Cennini per completare la coloritura, ed il nostro artista ritorna sui particolari che vuole tratteggiare, con immediatezza e freschezza di scrittura, servendosi di delicatissime pennellatine di terra rossa per segnare il profilo delle dita, i tratti delle unghie, le ciglia degli occhi, i riccioli delle capigliature e persino per correggere una diversa impostazione del dito mignolo della Madonna. (foto 4 e 5)

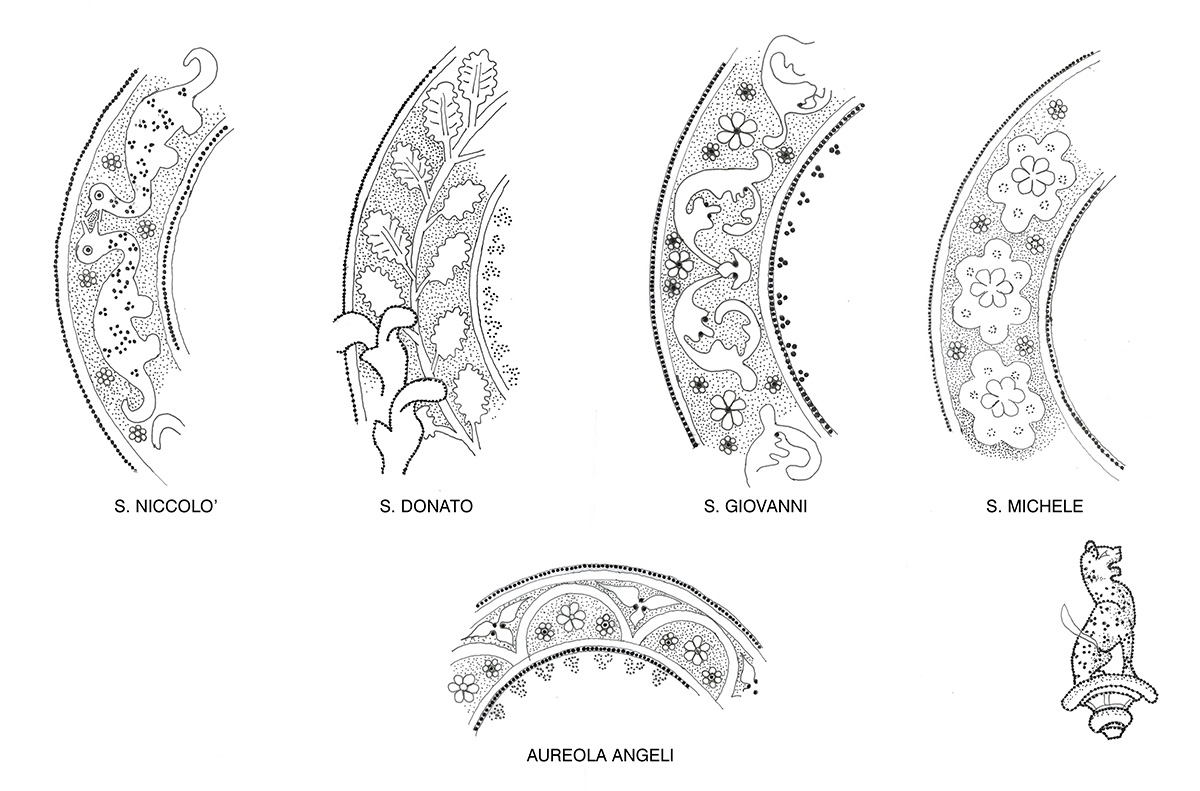

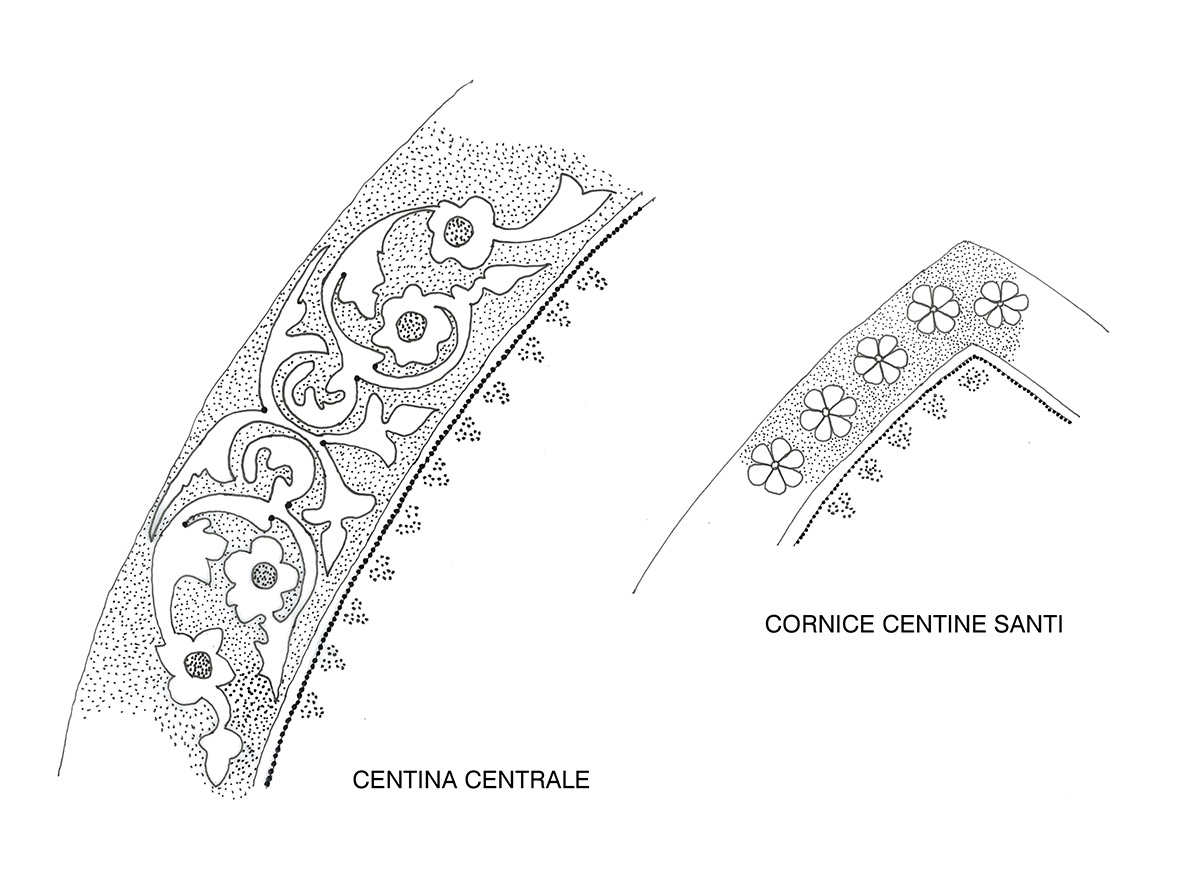

Riguardo alle decorazioni bulinate sul fondo oro, i profili delle fasce che fregiano le centine delle singole tavole sono tracciate liberamente e non seguono una preordinata linea geometrica. Più studiate formalmente sono invece le aureole, voltate con il compasso, ma ornate al loro interno da una felice mano ben avvezza a trattare una tale varietà di motivi decorativi, ottenuti combinando diverse forme di bulini, con fregi, elementi fitomorfi e animali, personalizzati per caratterizzare la figura sacra ritratta. Il fondo di queste piccole campiture è stato trattato con punzoni a sei punte, assicurando una granitura capace di conferire agli ornamenti una luce vibrante e preziosa. (grafici 1 e 2)

- 1- G. Carocci, Le Gallerie degli Uffizi,archivio storico del territorio, ASTUC-1245, Scheda n.1, 1889

- 2- Archivio storico delle Gallerie degli Uffizi, fasc. Greve, Chiesa parrocchiale di S Donato a Citille